Pour vos vacances et vos séjours touristiques en France, soyez les biens venus en Bourgogne

|

Château de Bussy-Rabutin Construit

dans un style grandiose, flaqué par quatre tours saillantes, entouré de

douves en eau et de jardins à la française en terrasses, le château

domine l'une des collines de l'Auxois. L'ensemble est magnifiquement

conservé, avec ses pierres de taille blondes et son décor Renaissance

raffiné

L’origine du château n’est pas parfaitement connue, mais daterait du milieu du XIIe siècle, bâti par Renaudin de Bussy, l’un des bienfaiteurs de l’abbaye de Fontenay. Une chronique, montre que les successeurs de Renaudin n’eurent pas les mêmes rapports avec l’abbaye, car un accord établi en 1300, entre Raoul, baron de Bussy, et l’abbé de Fontenay, stipulait que ledit baron ne fit plus pendre à ses fourches patibulaires aucun portant l’habit de Fontenay, pour quelle cause que ce fût . Reconstruit au XIVe siècle en château d'habitation puis remanié à l’époque des rois Henri II et Louis XIII pour le rez-de-chaussée. Le château est la propriété de nombreuses familles à travers le temps. En 1583 le château passa aux Rabutin, par l’acquisition qu’en fit Léonor de Rabutin, baron d’Épiry, père du célèbre Roger de Bussy-Rabutin (1618-1693). Celui-ci est général des armées royales de Louis XIV, courtisan, philosophe et écrivain, épistolaire, pamphlétaire, satirique, libertin, mais aussi membre de l'Académie française. Après avoir hérité de la charge de lieutenant du roi, en Nivernais, il reconstruisit en 1649 le corps de logis principal de son château. Les ailes ou galeries furent élevées sous François 1er. Quatre tours placées aux angles indiquent les points cardinaux. Celle, qui est située à l’est, servait de donjon, elle est voûtée à tous ses étages et est desservie par un escalier tournant ; au sud, la chapelle contenue dans la seconde tour est comme le donjon, carrée à l’intérieur, quoique ronde à l’extérieur. Un corps de logis simple en profondeur relie la tour dorée à l’ouest à l’autre tour. Deux étroites galeries établissent une communication directe entre le bâtiment principal, la chapelle et le donjon.  La décoration intérieure est riche et originale, elle est l’œuvre intégrale de Roger de Bussy-Rabutin, réalisée à partir de 1667 lors de sa deuxième exil en Bourgogne. Cousin de madame de Sévigné, Roger de Rabutin, comte de “Bussy”, qui, par tradition de famille, appartient à la mouvance royale, fait de brillantes études au collège de Clermont (aujourd'hui Louis-le-Grand). Il franchit avec facilité les premières étapes du cursus honorum des futurs maréchaux de France, il servit sous Turenne, qu’il indisposa fortement par son arrogance. Bussy se marie le 28 avril 1643 à Alonne, dans l'Autunois, avec Gabrielle de Toulongeon, cousine germaine de Marie de Sévigné. Devenu veuf en 1646, il se remarie en 1650, avec Louise de Rouville, cousine de la duchesse d'Orléans dite “Grande Mademoiselle” cousine germaine de Louis XIV, elle fut exilée en Bourgogne par le roi de 1652 à 1657. Résidant au château de Saint-Fargeau en Puisaye, où une certaine amitié se lia avec Bussy. Roger de Bussy-Rabutin est d’abord exilé en 1659 pour avoir à la fin de la semaine sainte, participé aux dissipations malheureuses d’une équipée de gentilshommes de bonne famille. Au château de Roissy, lors de cette orgie, Bussy improvisant quelques couplets où il médit outrageusement et scandaleusement sur les mœurs de la cour, les amours de Louis XIV et de Marie de Mancini y sont ridiculisés, n’épargnant pas non plus le frère du roi, sa mère et le cardinal de Mazarin. En 1660 un nouveau faux pas pour divertir la marquise de Monglat, sa maîtresse, cet incorrigible libertin à la quarantaine passée aggrave son cas en composant une chronique satirique présentant un tableau de la France galante, lisant son roman, l'Histoire amoureuse des Gaules à quelques amis. Il en prête alors le manuscrit à madame de la Baume. Celle-ci à son insu fait secrètement copier l’œuvre, puis répand sa publication. En

1665 BUSSY est élu à l'Académie française, mais l'Histoire amoureuse

des Gaules circule et parvient jusqu’à la cour où L’ouvrage y fait

scandale. La trahison de madame de la Baume entraînera son

emprisonnement à la Bastille, il sera également destitué de

toutes ses charges et s’en suivra alors l’abandon de sa maîtresse,

Madame de Monglat. Même inachevé, cela n’empêchera pas le grand succès

du roman, il suscitera de nombreuses suites et réécritures.

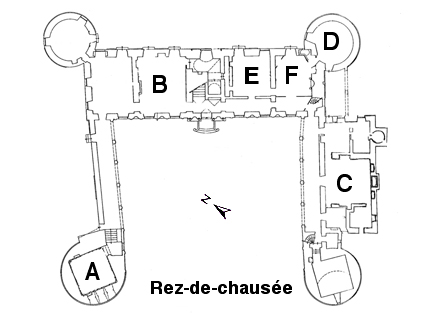

-=o=-Disgracié et exilé, pour la seconde fois, il passera les dix-sept dernières années de sa vie en Bourgogne. Le comte rédige alors ses mémoires. Il y produit une très importante correspondance épistolaire avec ses amis et notamment avec sa cousine, Madame de Sévigné, qui en inventera le terme “rabutinage” désignant un ensemble de caractéristiques propres à leur famille. Dans son château de Bussy-le-Grand, pour illustrer sa vie, il fait décorer de nombreuses pièces. De très nombreux tableaux sont accompagnés de devises, représentant une vaste fresque caustique de l’histoire de France et de son époque, de la cour de Versailles, de sa vie militaire et amoureuse. B- Chambre des devises au rez-de-chaussée  La

plupart de ces devises sont écrites en plusieurs langues montrant

l’étendue des connaissances de Bussy, réservant les plus piquantes à

l’adresse de la marquise de Monglat.

La

première représente une hirondelle avec le visage de l’inconstante

marquise, et les mots:

Fugit hiemes.— (Elle fuit le mauvais temps.) Une autre, une sirène avec le même visage : Allicit ut perdat. — (Elle attire pour perdre.) Une urne, répandant de l’eau sur de la chaux : E fredda m’accende.— (Froide elle enflamme.) Et celle-ci, enfin, peignant parfaitement le caractère de Bussy. Un brasier: Splendescam, da materiam.— (Je jetterai l’éclat, donnez-moi la matière.)  Un excellent portrait de Bussy, parfaitement peint, et dont la mine hautaine et le fin sourire donnent bien l’idée de son esprit satirique. Les panneaux supérieurs des boiseries sont décorés de plusieurs châteaux royaux et autres monuments remarquables. Ces peintures, de médiocres exécutions, offrent malgré tout un certain intérêt, car bon nombre de ces monuments sont aujourd'hui disparus. A: la chapelle , E: le salon, F: la salle à manger, D: le fruitier C: la cuisine   A l'étage

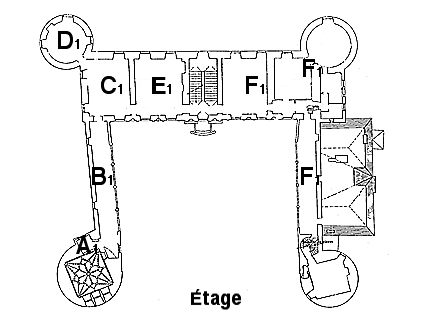

A1-

L'oratoire et tribune de la chapelle

B1-Galerie des rois de France et des ducs de Bourgogne C1-La chambre de Bussy dite aussi de Mme de Sévigné, cette pièce renferme, outre un excellent portrait de Mme de Sévigné, une collection peinte des maîtresses des rois de France, rassemblée par Bussy.

D1-La chambre circulaire placée dans la tour dorée spécialement décorée de portraits, presque en pied, disposés au-dessus d’une belle boiserie d’ordre ionique. Des sujets mythologiques, accompagnés de vers composés par Bussy en distiques et quatrains, viennent enrichir ce lambris. L’un d’eux représente Céphale et Procris, sous les traits de Bussy et de la marquise de Monglat, avec cette inscription : Éprouver

si sa femme a le coeur précieux

C’est être impertinent autant que curieux, Un peu d’obscurité vaut, en cette matière, Mille fois mieux que la lumière. Tous ses portraits possèdent une inscription résumant la vie et peignant le caractère de leurs modèles Magdeleine

d’Angcnnes, Maréchalle de la Ferté Seneterre,belle et de bonne

intention,

mais à la conduite de qui les soins d’un mari habile homme n’ont point été inutiles. Madeleine d'Angennes est jolie et très aventureuse, pas très fidèle, selon la rumeur murmurée par les mauvaises langues ! On dit même qu'elle se compromet dans la célèbre affaire des poisons... Catherine

d’Angennes, comtesse d’Olonne, la plus belle femme de son temps,

mais

moins fameuse par sa beauté que pour l‘usage qu’elle en fit.

-=o=-

E1-

La salle des hommes de guerre

français où sont peints les portraits les plus célèbres de Duguesclin

jusqu’à... Bussy-Rabutin.

F1- les appartements du comte de Sarcus En

1683, le souverain lui pardonne enfin en l'autorisant à assister à son

lever (un des moments les plus enviés de la vie de la cour) et en 1691

le roi lui donne une pension de 4000 livres. Bussy-Rabutin meurt en

1693 à Autun le 9 avril.

En

1835, le comte Jean-Baptiste-César de Sarcus, achète le château qu'il

fait classer Monument Historique en 1862. Il entreprend sa restauration

en préservant l’œuvre intégrale de Roger de Rabutin. La famille des

comtes de Sarcus fait installer entre autres un écusson aux armes de la

famille au-dessus de la porte principale du château et installer dans

le jardin à la française deux statues : Cybèle et sa corne d'abondance

et Junon et son paon.

En 1929, le château est acheté par l'État : il est depuis géré et animé par le Centre des monuments nationaux du Ministère de la Culture. -=o=- Choisi pour l’édition 2018 du Loto du Patrimoine, grâce aux fonds versés par l’État dans le cadre de la mission confiée à Stéphane Bern, le château de Bussy-Rabutin à fait de campagnes de restauration menée par le Centre des monuments nationaux avec le soutien du ministère de la Culture. 2018: Bussy-Rabutin à la télévision sur France 2. Dans le docu-fiction"Molière, l'Affaire Tartuffe". Le

château de Bussy-Rabutin par la véloroute du canal de

Bourgogne de Nuits-sur-Armançon à Venarey-les-Laumes (Alésia)

Circuit des châteaux & abbayes de notre coin de Bourgogne |

Carte Google Maps

Quelque

soit votre moyen de locomotion, voiture, train, vélo, marche

..... nous vous proposons des circuits touristiques adaptés afin

de découvrir dans les meilleures conditions notre coin de Bourgogne.

|

|||||||||||||||||||||||||||